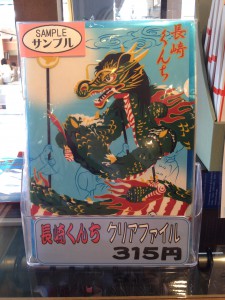

お待たせしました! 平成26年度 踊町扇子 出来ました! 平成26年度 踊町扇子 出来ました! 今年の踊町は・・興善町(本踊)・八幡町(弓矢八幡祝い船)・西濵町(龍船)・万才町(本踊)・銀屋町(鯱太鼓)・五嶋町(龍踊)・麹屋町(川船)<七和会>当店店頭などでご購入いただけます。 今年の踊町は・・興善町(本踊)・八幡町(弓矢八幡祝い船)・西濵町(龍船)・万才町(本踊)・銀屋町(鯱太鼓)・五嶋町(龍踊)・麹屋町(川船)<七和会>当店店頭などでご購入いただけます。

|

長崎くんちとは 「長崎くんち」は長崎市民の氏神、鎮西大社諏訪神社の祭礼行事で、毎年10月7日から3日間、町を挙げて催されます。 「長崎くんち」は長崎市民の氏神、鎮西大社諏訪神社の祭礼行事で、毎年10月7日から3日間、町を挙げて催されます。この「長崎くんち」は、国指定重要無形民俗文化財にも指定され、寛永11年(1634年)に、丸山町、寄合両町のふたりの遊女が神前に謡曲「小舞」を奉納したのがその始まりであるといわれています。 まず、初日の10月7日午前7時から踊町により踊りが奉納されます。踊りを奉納するのは氏子の町民で、江戸時代、長崎の市街地は77カ町あり、それを7分割して1ヶ町が7年に一度踊りを奉納することになっており、その当番町を踊町と称しています。その後の町の再編成などで町名や町数は変わりましたが、7年一巡制は今日も踏襲されていて、毎年5~7ヶ町が踊町となり奉納踊を披露しています。(築町ドットコムより)

|

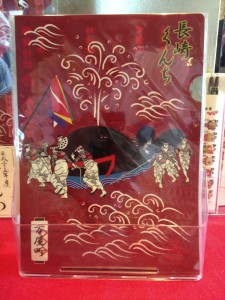

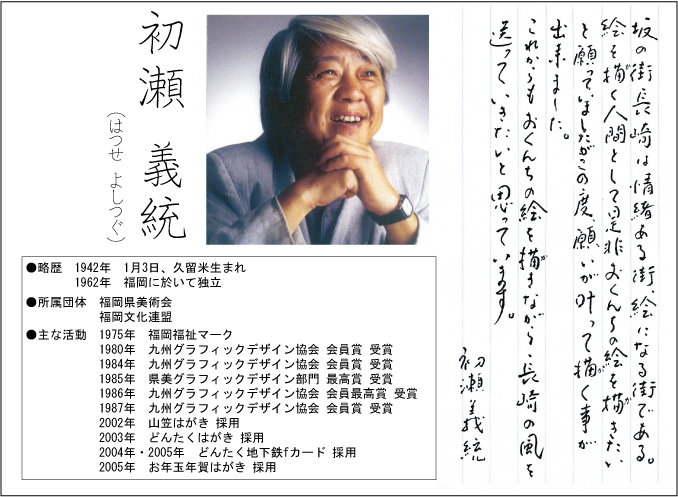

当店の「踊町扇子」は、その年の長崎くんちの踊町が一同に描かれたオリジナル扇子です。 くんち本番だけでなく、場所踏みなどでご使用頂けるほか、長崎のお土産や贈答品としてもご好評いただいております(^^)デザインは、福岡で山笠やどんたくなど祭りを取り扱った作品や、肩の凝らないユーモア溢れる作品で知られている初瀬義統先生にお願いしています。 くんち本番だけでなく、場所踏みなどでご使用頂けるほか、長崎のお土産や贈答品としてもご好評いただいております(^^)デザインは、福岡で山笠やどんたくなど祭りを取り扱った作品や、肩の凝らないユーモア溢れる作品で知られている初瀬義統先生にお願いしています。 |

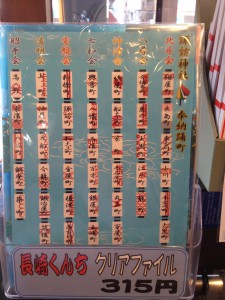

| 踊町扇子 バックナンバー (いずれも在庫希少となっております) |

平成20年(2008)奉納 <常盤会> 平成20年(2008)奉納 <常盤会>榎津町(川船) 金屋町(本踊) 新大工町(詩舞・曳壇尻) 新橋町(阿蘭陀万歳) 諏訪町(龍踊) 賑町(大漁万祝恵美須船) 西古川町(櫓太鼓・本踊) |

平成21年(2009)奉納 <清明会> 平成21年(2009)奉納 <清明会>油屋町(川船) 今籠町(本踊) 上町(本踊) 鍛冶屋町(宝船・七福神) 筑後町(龍踊) 元船町(唐船祭) |

平成22年(2010)奉納 <昭平会> 平成22年(2010)奉納 <昭平会>馬町(本踊) 築町(御座船・本踊) 銅座町(南蛮船) 東濱町(竜宮船) 八坂町(川船) 籠町【特別出演】 (龍踊) |

平成23年(2011)奉納 <北斗会> 平成23年(2011)奉納 <北斗会>樺島町(太鼓山) 小川町(唐子獅子踊) 紺屋町(本踊) 大黒町(唐人船・本踊) 出島町(阿蘭陀船) 東古川町(川船) 本古川町(御座船) |

平成24年(2012)奉納 <八尋会> 平成24年(2012)奉納 <八尋会>今博多町(本踊) 魚の町(川船) 玉園町(獅子踊) 江戸町(オランダ船) 籠町(龍踊) |

平成25年(2013)奉納<神清会> 平成25年(2013)奉納<神清会>

桶屋町(本踊)

|